肺がん治療の未来予想図

岡林孝弘

- 新型コロナウィルス感染症は世界中で猛威を振るい、私たちの職場も皆さまの日常生活も気が休まらないままです。これまで種々の感染症に対して人類は乗り越えてきており、人々の努力でいずれ収束に向かうでしょう。

しかし、これからも感染症との闘いや死因の大きなパートを占める悪性腫瘍(がん)との戦いは続きます。がんの治療成績は向上しているとはいえ難治疾患のままです。がん死亡の上位を占める肺がんについて、近未来の予想を述べたいと思います。これは筆者による全く根拠のない多分に希望的な予測です。

- がんにかかる割合の推移

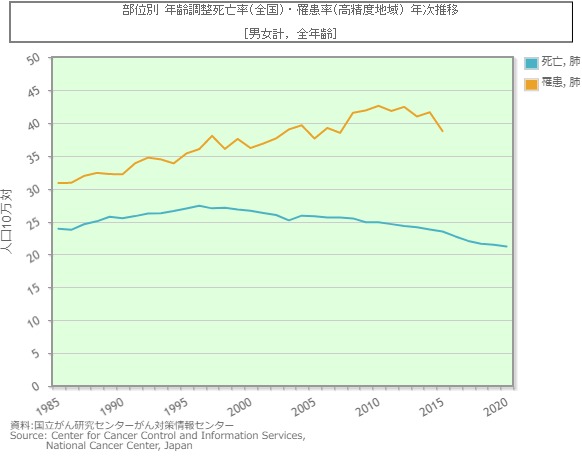

- まず、これまで増加していた肺がんの罹患率(がんにかかる割合)は頭打ちになり、少し減少傾向となりつつあります。また、肺がんの死亡率も低下してきています(図1)。一つには、このところ喫煙率が継続的に低下していることによると思われます。これはアメリカなどでは既に先行してこの現象が見られています。

政府は喫煙対策に本腰とは言えませんが、喫煙者が増加に転じる可能性はほぼないことからも、肺がん発生率の減少が予想されます。そのうちにタバコの販売が規制されることもあり得ます。それでも、喫煙が関与しない肺がんもありますので、なくなりません。

(▼図1)

- がん検診のこれから

- 肺がんに限りませんが、がん診療においてこれからの武器となり得るものにAI(Artificial Intelligence=人工知能)の進歩・活用と分子レベル遺伝子レベルでの研究・開発の成果が期待されます。

がん検診の受診率は現在十分とはいえませんが、肺がん発症リスクの解析が進み、ハイリスクの人の検診方法が簡便で精度の高いものに変わっていくことが予想されます。乳がんなどでは遺伝子レベルでのハイリスク群があることが解明されています。現在の「胸部X線」や「喀痰細胞診」などによる肺がん検診も仕組みが変わる可能性があります。低線量CT検診は既に応用されつつあります。X線にしてもCTにしてもその画像診断は、かなり専門性を要求される医師の仕事です。これからはAIの発展により人的負担の軽減と多量の情報処理が可能となるでしょう。近い将来、AIで要精密検査の抽出が可能でしょう。

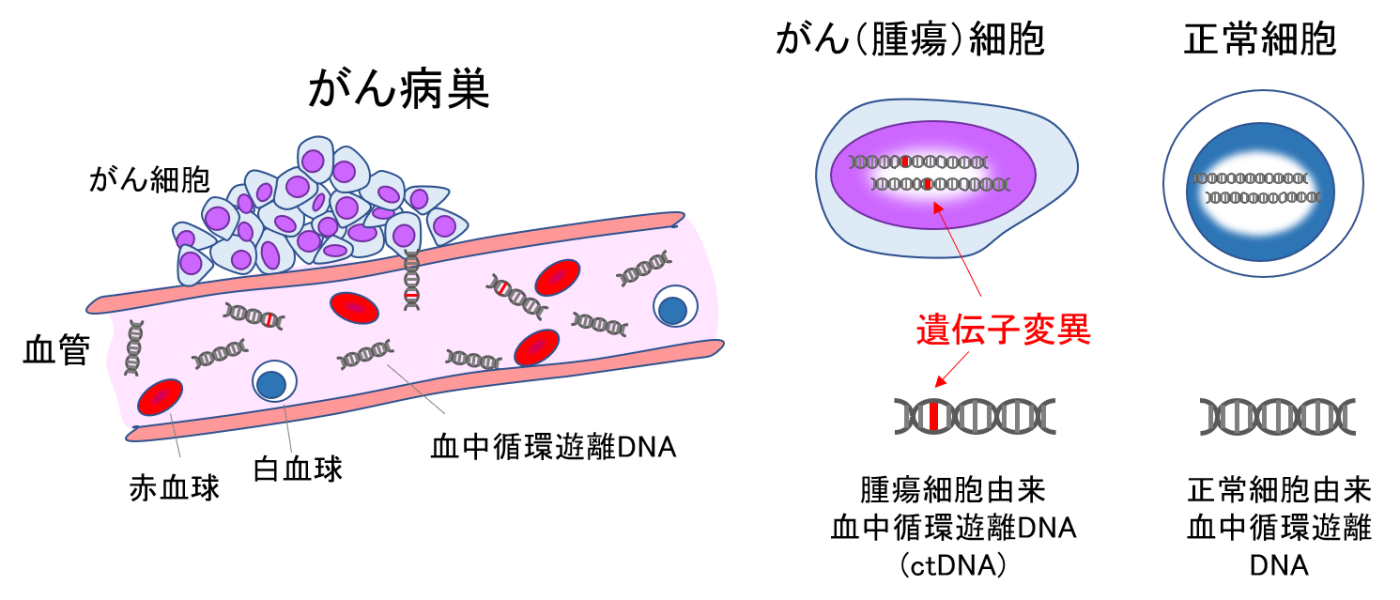

さらに将来的には、少量の血液あるいは尿や唾液などの体液で精度の高いがんの発見ができるようになると思われます。これについては、がん治療後のがん遺残の有無判定にがん細胞由来循環DNA断片(ctDNA=circulating tumor DNA)を血液中で検出する手法がすでに実用化されつつあります(図2)。この結果により、追加治療の必要性判定、経過観察方法などの決定に役立つ情報が得られると期待されます。

現在、肺がんが疑われた場合、確定診断のためには細胞や組織での確認が必要です。その手技には気管支鏡やCTガイド下肺生検や手術的生検などがあります。これらの検査は一定の苦痛を伴い、局所あるいは全身麻酔を要しますが、検査医にもかなりのスキルが要求されます。精度を上げるために超音波気管支鏡や画像ナビゲーションシステムなどが開発されてきました。AIの関与による自動化などでさらに精度向上が期待できるでしょう。ロボット気管支鏡も研究されています。顕微鏡診断は病理医の仕事ですが、ここにもAIの関与で短縮化と精度向上の可能性があります。

(▼図2 がん細胞由来血中循環遊離DNA(ctDNA) 国立がん研究センターより)

- がんの外科手術のこれから

- 外科手術に関しては、検査目的のこともありますが、通常は肺がんに対する根治的手術が行われます。これまでも手術の低侵襲化は進み、胸腔鏡手術やロボット手術(図3)などにより傷は小さく、術後回復も早くなっています。蛍光色素を使用して精度を上げるような手術支援システムも行われてきていますが、AIによる解剖学的ナビゲーションがさらなる手術効率と精度向上に貢献するものと思われます。

(▼図3 da Vinch ロボット手術システム)

また、診断と治療に遠隔診療システムが構築されるでしょう。今でも、都会と地方では医療環境に差があり、地方では特殊な病気の治療や高度な診療が困難というハンディキャップを持っています。AIを含む情報システムの改良により、患者さんはその病状に適した診療内容をどこにいても受けられるようになっていくものと期待しています。

肺がんに限りませんが、外科手術では病巣を取り残さないことと温存すべきものを残すとの相反する命題を解決する必要があります。将来的にはがんの性状が把握でき、どの範囲を取り除けば良いかの答えが示されるようになるでしょう。外科手術以外の治療法も開拓が進むものと思われます。

現在の放射線照射や粒子線治療はもっと一般的になり、精度や効率も改善するでしょう。呼吸機能不良や併存症などで手術ができない患者さんに対する気管支鏡などの内視鏡的な局所治療で有望な方法も出てくるでしょう。

現在、一般的な治療となっている発がんに関係する遺伝子変異の検索とそれに対する分子標的治療薬ならびにがんに対する免疫チェックポイント阻害剤による免疫療法の進歩は副作用の強い抗がん化学療法より有効で、がん治療にブレークスルーを起こしました。しかし、まだがんを駆逐するとか根治するには道は遠そうです。がんの精査研究がさらに進めば、画期的な治療法も開拓されるでしょう。

- ワクチンの研究発展へののぞみ

- 新型コロナウィルスに対するmRNAワクチンは従来のワクチン開発とは異なる手法で短期間に完成にこぎつけました。この手法をがん患者さんの個別のワクチン作成に活かせないだろうかと夢想しています。

- mRNAは約60数年前に発見され、遺伝情報(DNA)からタンパク質を作る指令を伝達します。新型コロナウィルスワクチンは新型コロナウィルス表面のスパイクタンパク質を合成する遺伝情報であるmRNAを人工的に合成したものです。

注射されたワクチンは細胞内で標的タンパク質を合成しますが、スパイクタンパク質だけでは病気は発症しません。そして、スパイクタンパク質に免疫系が活性化されて抗体を作成します。実際にウィルスが侵入してきてもウィルスのスパイクタンパク質へ抗体が結合して細胞への侵入を防ぎ、感染を防御するというものです。

mRNAをワクチンとして利用するためには、mRNAが分解されやすいことや異常なmRNAと認識されて生体の免疫反応が引き起こされてしまうという問題を解決すべきでした。新型コロナウィルスが蔓延して急にできたワクチンではなく、約30年前からいろいろな研究がされていました。mRNAの一部の構造を変えた修飾mRNAとすることで異物と認識されなくなることが2005年に発見されました(図4)。

(▼図4 左:ハンガリー出身のカタリン・カリコ博士(現BioNTech上級副社長)右:ペンシルベニア大学で同僚だったドリュー・ワイスマン博士)

また、脂質ナノ粒子(LNP)という脂肪の泡で保護することで細胞の中へmRNAを送り込むことが可能になりました。そして、2020年に新型コロナウィルスワクチンが商業ベースで使用開始となったのです。この発展に関わった何人かの研究者はおそらくノーベル賞候補と思われます。この間、がんに対するmRNAワクチンの研究も同様に継続されており、すでに臨床試験も行われています。がん患者さん個人特有の遺伝子異常に基づくmRNAワクチンが短期間で作成できるようになるかも知れません。

重い副作用を伴わないで効果が出るような薬物療法もきっと現れるものと思います。痛い思いをする私たちが行っている外科手術は一昔前の治療法となるかも知れません。私たち外科医の出番が減りますが、がん患者さんには朗報かも知れません。

- 最後に

- 現在、がんを含めてたくさんの難病があります。医学・科学の進歩により、徐々に解明と治療法(あるいは予防法)が明らかになりつつあります。私たちの健康課題は無数にありますが、死因のかなりの部分を占めているがん死亡が減ってくることを期待して今回の「はいのたね」を締めくくりたいと思います。